今日の大久は、快晴の中、涼しい西風が吹いています。

まさに青い大久小学校。

子どもたちは、昼休みになると運動場に飛び出してきます。

誰からともなく、ドッチボールが始まり、その人数がどんどん増えていきます。

「入れて―」

「いいよー」

「1年生には、やさしく投げるんよー」

子どもたちの中で、自然と気配りができています。

遊びを通して社会性を身に付けます。

理科の授業は、実に楽しそうでした。

「ポン!」「ポン!」「ポン!」

教師: 楽しそうですね。

児童: はい、とても楽しいです。

教師: 何の勉強ですか?

児童: 空気の勉強です。

教師: 昔は、同じように竹鉄砲を作って、杉の実などを球にし

て、よく遊んだよ。帰ったら、じいちゃんに授業の話をし

て、竹鉄砲のことを聞いてみてください。

コンピュータゲームばかりではなく、このような遊びを学んでほしいものです。子どもは遊びを通して、実に様々なことを学んでいきます。

「地域学校協働活動」とは、幅広い地域住民等の参画を得て、

① 地域全体で子どもたちの学びや成長を支える(人材育成)

② 学校を核とした地域づくり(地域の活性化)

を目指して、

地域と学校がお互いにパートナーとして連携・協働して行う活動のことです。

したがって、地域が学校・子どもたちを応援・支援をするという一方通行ではありません。

地域と学校がパートナーとして連携・協働し、意見を出し合い、学び合う中で、地域の将来を担う人材を育てていきます。

伊方町では、三崎地域で始まり(学校支援地域本部)、昨年からは瀬戸地域、伊方地域でも取り組まれています。

☆ 大久小学校で実施されたことを紹介します。

ビフォー

ビフォー

↓

アフター

アフター

校舎に被さる雑木。ずいぶんと大きくなり、そのせいで教室が暗い状態。

教職員で伐採しようにも、道具も技術もありません。

そこで、その悩み事を地域コーディネーター(地域と学校をつなぐ人)に相談しました。

すると、すぐに学校支援ボランティアに声をかけていただき、28日(土)に4名で伐採が行われました。すごいスピーディーさです。

大久小学校は、このようなみなさんによって輝いています。

ありがとございました。

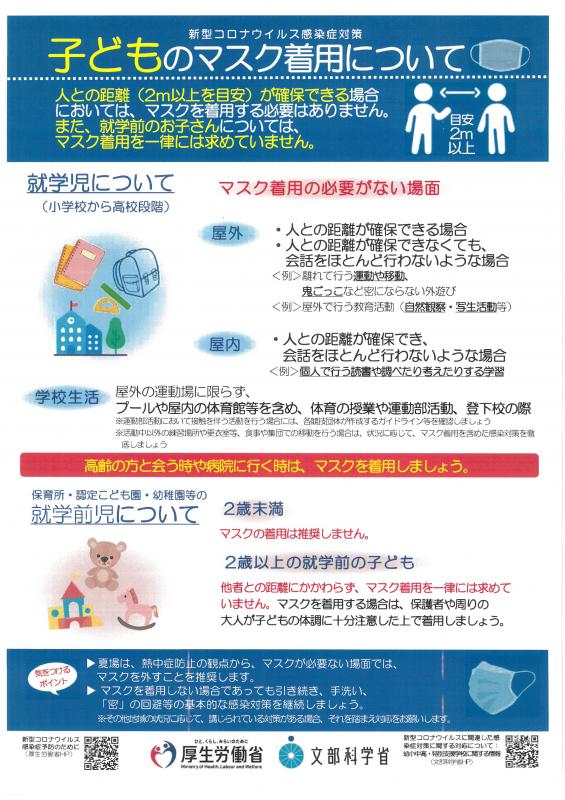

気温も少しずつ上がり、服装も夏の装いになってきました。

そこで気を付けなくてはならないことが、

1 熱中症防止

対策として、マスクが必要ない場面では、マスクを外すことを

していきます。

体育の授業、放課後の運動練習など。

登下校や他の学校生活は、子どもたちに意識づけをしたり、地

域の新型コロナウイルス感染状況を考慮しながら、マスクを外す

ことを進めていきます。

2 基本的な感染対策を行う。

マスクを着用しない場合であっても、引き続き、手洗い、手指

消毒、三密の回避等の感染対策をとっていきます。

今日、誕生日を迎えた子どもがいます。

「Aさん、誕生日おめでとう。」

と言うと、照れながら、うれしそうに「ありがとうございます。」と応える姿がとても微笑ましかったです。

きっと、愛情いっぱいに育てられているのでしょう。

Aさんいわく、今夜は、ごちそうを作ってもらえるそうです。

子どもの誕生日を親の立場としてみると、その子の親として始まった記念日でもあると思います。

ですから、子どもが喜んでいるときは、親としてもうれしい。

逆に子どもが悩んでいるときは、親も子育てに悩んでいます。

今夜は、子どもの誕生日をお祝いしつつ、親として子育てを頑張ってきたことをねぎらってほしいと思います。

お子様の誕生日、おめでとうございます。

そして、親としての子育て記念日、おめでとうございます。

全校でさつまいもの苗を植えました。

地域ボランティアの方に手ほどきを受け、次々と植えられていきます。

かつて佐田岬半島は、いもと麦の産地でした。当時の様子を知っている方に昔の様子も聞かせてもらいました。

「耕して天に至る」と言われるくらい、海から山頂まで石積みの段々畑がそびえていたそうです。

「農繁期になると学校は休みとなり、家族の一人として家の手伝いをしました。しんどくて、よいよ、嫌やったです。学校に行きよった方がなんぼか楽やった。」

こんな話が聞けるのは、とても大切なことです。

ふるさとのそんな歴史の延長線上に今があるのですから。

昨年は、残念ながら収穫前に全てイノシシに食べられてしまいました。今年こそは絶対においしい芋を私たちが食べたい。。

イノシシと小学生の知恵比べです。

子どもたちを取り巻く環境が変化し、伊方町では様々な支援体制がとられています。

子どもたちは、ALT(外国語指導助手)から、本物の英語の発音や表現のしかたを学ぶことができます。また、昼休みには遊びを通して、自然なかたちで英語を感じています。

今日は、SSW(スクール・ソーシャル・ワーカー)の訪問日でした。休み時間には、子どもたちに親しみを持って話しかけられ、話がはずんでいました。

SSWは、児童の日常生活での悩みや学校でのいじめ、家庭内での虐待といった問題に対して、家族や学校の教師、関係機関と連携を取りながら解決のための支援をしていきます。

もちろん、保護者からの相談にも応えられます。

このように教職員だけでなく、様々な特徴を生かした人たちが関わり、チームとして子どもたちの支援をしていきます。

日本一海に近い学校なので、浜風に吹かれながら行う屋外での活動も楽しいものです。

3・4年生の社会科では、水の行方ということで、屋上の貯水槽の探検がありました。

子どもたちは、学校でいつも使っている水がここにためられ、流れてくることに、とても驚いていました。

せっかくなので、校舎の高さも実感しました。

この授業は、生涯心に残るものになったと思います。

続いて、3年生から6年生までの体力測定。ソフトボール投げ。投げる動作にぎこちなさがあり、幼いときからもっと投げる遊びをしておいたらいいかなと感じました。せっかく海が近くにあるのですから。

やる気あふれる1・2年生の体育。

運動場1周のかけっこですが、後ろ姿にもやる気が伝わってくるようです。笛の音でスタートですが、勢い余ってフライングもありました。

浜風に吹かれながら、この学校で、もう一度小学校時代をやり直してみたいとさえ思うような、そんな学校です。

今日は、すごいタイトルです。

「教室は縦横無尽のワンダーランド」 「遊ぶように学ぶ」

でも、学級崩壊ではありません。

大久小学校は、全て2学年1学級の複式学級です。 写真は、4年生の算数の授業。 様々な学びの様子が入り混じっています。

① 一人黙々と学ぶ児童

② プリントを終わらせ、次のプリントを取りに行く児童

③ 教師に質問に行って、教えてもらう児童

④ 教師の見回りで、アドバイスを受ける児童

そして、教師から指示が出ました。

教師:「Aさんの考え方いいですね。その考え方を広めてみてください。」

するとAさんは、周りを見回し、悩んでいる様子のBさんに寄って行き、伝えます。

ひと息ついていたCさんに、教師から指示が出ます。

教師:「Cさん、Dさんの考え方を見てみてください。」

のぞき込むCさん。そして何やら2人で話し合っています。

このように、それぞれの理解に合わせたレベルアップが生き生きと行われています。まるで、遊びのように学んでいます。

教室の手前半分では、教育活動指導員の支援のもと、3年生2名の算数が同じように進んでいます。

この様子を見て、「モンテッソーリ教育」を思い浮かべました。

あの注目されているモンテッソーリ教育です。

今日も各学年、豊かな学びが積み重ねられていました。

生活の時間、自分が育てている植物のスケッチをしていました。

1・2年生でもこれほど集中できます。全集中の状態です。

タブレットを使って算数の計算問題に全集中。

隣では4年生も全集中。静かな教室です。

午後、5・6年生は、調理実習でした。

5年生の2人が、校長室を訪ねてくれました。

児童: 校長先生、五色野菜炒めを作りました。食べてみてください。

校長: 出来ばえはどうですか?

児童: 炒めすぎて、少し焦げてしまいました。

校長: では、いただきます。食べ終わったら、お皿はどうしたらいいです

か?

児童: 後で取りに来ます。

食事後、2人そろってやって来ました。

校長: とてもおいしかったです。塩加減と硬さがバッチリ。

家でも手伝いをするんですか。

児童1: 僕は全然しません。今日が初めてです。

児童2: 僕は、よくします。玉子焼きやカレーライスや。

小学校2年生の頃からやっています。

校長: へー。すごいねー。将来は、料理人だね。

児童2: はい。料理人になりたいと思っています。

校長: 本当!大久で店を出したらいいね。

児童2 大久は何もないですよ。

校長: いや、いや、海の食材も山の食材もあるじゃないですか。

児童2: 本当、そうですね。食べ物を作る店もなくなってしまっ

たし、いいですね。

子どもたちとの何気ない会話に、未来が見える気がしました。

全校児童数わずか25名で、3階建て校舎の学校をきれいにしていくことは大変なことです。

それなのに、これほど学校がきれいなのには、理由があります。

1 普段は児童と教職員が一生懸命掃除しています。

2 ときに、応援団があります。

15日(日)のふれあい参観日に保護者と日赤奉仕団の皆様の協

力の下、奉仕活動が行われました。

みんな一緒に汗を流し、草引き。

閉会式では、全校児童で日赤奉仕団と保護者の皆様にお礼を伝えました。

誰からも愛される、みんなの学校になっていきます。