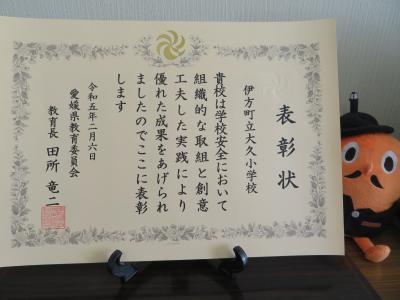

2月6日(月)、愛媛県庁において、令和4年度学校安全優良学校表彰式がありました。

県内6校の小・中・高校のうち、大久小学校がその一校として表彰されました。大変、名誉なことです。

学校安全において組織的な取組と創意工夫した実践により、優れた成果をあげたことが受賞した理由です。

本校は、令和3年度学校防災教育実践モデル地域研究事業の指定を受け、様々な取組を進めてきました。

児童生徒等を取り巻く多様な危険を的確に捉え、児童生徒等の発達段階や学校段階、地域特性に応じた取組を展開しました。

そのために、地域や関係機関等との連携を促進することにより、地域全体にその成果を普及・推進するとともに、断続的で発展的な学校安全に係る取組を地域が一体となって進めることができる体制づくりに努めました。

BOSAI(防災)の大久小学校。

家庭や地域・関係機関と連携し、ますます安心・安全な学校や地域にしていきます。

本日7日は、健康教育参観日でした。

残念ながら、天気が悪く、マラソン大会は2月16日(木)に延期されました。

各学級においては、それぞれの発達段階に応じた、また課題を捉えての内容でした。

〈さきなる学級〉「体をきれいに」

お風呂の入り方、そして人には見せてはいけない、プライベートゾーンを丁寧に確認しました。

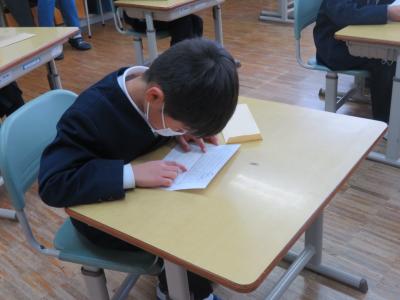

〈1・2年生〉「おへそのひみつ」

お腹の中で、おへそを通してお母さんとつながっている命。

その仕組みや奇跡を分かりやすい様々な資料から学んでいきます。

最後に、家庭にお願いしていた我が子への手紙が手渡され、子どもたちは、それをうれしそうに、真剣に読んでいました。

きっと、家庭では様々な話がされたことでしょう。

〈3・4年生〉「自分の体を守ろう」

自分の体に不思議さを感じ始める年ごろ。特にプライベートゾーンについては丁寧に学びます。

お互いの対話を通し、自分を守る3つの方法についてまとめていきます。

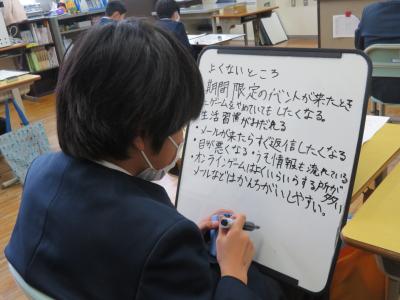

〈5・6年生〉「情報と私たちの生活」

情報は便利なものですが、気を付けなければならないことも多いです。自分や他の人が傷付くことはあってはなりません。

また、インターネットやゲームのしすぎにより、生活が大きく乱れてしまうことはどこにでも、誰にでも起こりうることです。

対話によって、問題点をあげ、その解決への糸口を考えました。

本日3日は、町内の中学校で少年式が行われました。大久小学校の卒業生が通う瀬戸中学校でも。式後、記念ウォークが実施され、昼食時母校にも立ち寄ってもらい、昼休みには後輩たちとサッカー等で楽しんでいました。

14歳といえば、大人への第一歩の年頃。将来をみすえ、自分を高めていきます。

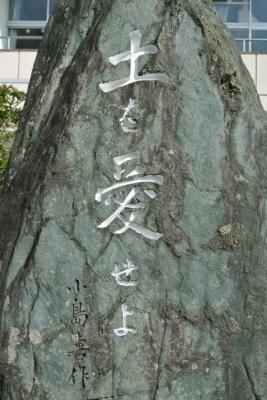

伊方中学校の中庭に「土を愛せよ」という石碑が建てられています。これは、伊方実践農学校の初代校長、小島喜作(きさく)の言葉。

小島喜作とは、どんな人物でしょうか。

その前に背景をみてみます。今から147年前の1876年(明治9年)、あの有名なクラーク博士はアメリカから北海道大学の前身である札幌農学校に教師としてやって来ました。

そして日本にいた8か月間で、教育にかける自らの使命を燃えるような情熱で成しとげます。強い意思が未来を創ると考え、志をもって努力することの大切さを伝え続けました。

ちょうど同じ1876年、小島喜作という青年は、北海道にある札幌農学校に入学するために、東京を旅立ちます。

日本の近代的農業を学ぶためでした。

つまり小島喜作は、クラーク先生と出会っていたと考えられます。

卒業後、喜作は日本各地で教師をしながら、農業や生き方について多くの若者たちを導きました。

きっとクラーク先生の「少年よ大志を抱け」の言葉を胸に秘めていたにちがいありません。

晩年、喜作は、伊方村の佐々木長治(ちょうじ)のうわさを耳にします。長治は、一生懸命に働き資産を作り、その財でふるさとに農学校をつくる準備をしていました。落ち着いて農業を営み、郷土の発展に尽くす若者を育てようと考えていたのです。

喜作は、長治のそんな考えに感動し、学校を作るための協力を申し出ました。そして1914年(大正3年)、伊方実践農学校がスタートし、喜作は初代校長として12年もの間若者を育てるために力を尽くしました。

ちなみにこの伊方実践農学校は、その後、川之石高校へとつながっていきます。

クラーク博士の「少年よ大志を抱け」。

小島喜作の「土を愛せよ」。

そして佐々木長治の「実践」というメッセージ。

未来を拓く14歳の少年たちにはピッタリの言葉です。

日本一細長い佐田岬半島の伊方町から

クラーク博士の姿を思い描く。

どこで生まれ、どこで育っても、

自分の未来は、自分で拓いていけるのです。

今年の大久小学校も「みんなの学校」を目指し、魅力的な活動をしていきます。

学校便り1月号を発行しました。

大久小学校では、表現力を高めるために各学級ごとの全校発表会を行っています。

そして、そのレベルがとても高いのです。

27日(金)は、1・2年生の発表でした。

テーマは、「声に出して伝えよう!」

1 群読、ぽいぽいたいそう

ノリノリの踊りが楽しそう。

2 詩の発表(2年生)

ビー玉みたいな朝日

バスにのって

学校へ行くと中

朝日が海からあらわれて

ちっちゃく見えた

ビー玉みたい

バスをおいかけてくる

この感性に感動しました。

3 ( )に入る文字クイズ(1年生)

4 感想発表

自分で考えて、堂々と感想を述べました。

参観授業の後は、愛護班活動がありました。

今では、数が減り、貴重な愛護班。

大久小学校では、まだ残っていて、とてもすてきな活動ができました。

内容は、タイルアート。

瀬戸アグリトピアの職員さんに講師として来ていただき、親子で大いに盛り上がりました。

教え合いもあり。

それぞれが、黙々と取り組む場面もあり。

今回の学びで、家のちょっとしたタイル張りもできそうです。

そして、ほぼ完成。

後は、乾いてスポンジで磨くだけ。

家庭でも家の手伝い、遊びなど、家族と一緒に何かをする時間をもっていただけたらと思います。

そんなことが、案外忘れられない記憶として残ります。

午後から参観授業がありました。

低学年は、家の方に見てもらうことがうれしく、張りきっています。

1年生ながら、この表現力の豊かさには驚かされます。

かと思えば、2年生は、静かに集中して読み取り。

悩んでいるところへ、先生からの支援があります。

3・4年生は、画像を用い、防災について学んでいます。

大久小では、普段から防災を意識して学んでいるので、このやる気。

5・6年生は、落ち着いた様子。

黒板に自分の考えを書く場面も多いです。

日々、進化する授業です。

やはり今季一番の寒さでした。

温度計は、7時30分現在-1℃。

運動場も薄っすらと雪化粧。雪は降っていませんが、気温が低いので溶けません。

このような寒い中、とても温かく感じることがありました。

子どもたちが登校してくる前、H先生が児童玄関を竹ぼうきで黙々と雪はきしてくれていました。これで転ばずにすみます。

そして手や頬を赤くした子どもたちが登校して来ます。

I先生が玄関で待ち受け、「寒かったねー。」「よく来たねー。」と温かい声を掛けられています。

教室でも学級担任が、子どもたちを温かく迎える声を掛けられます。

全員登校した7:45分頃、教頭先生からの校内放送が響きます。

「今日の奉仕活動は、とても寒いので中止とします。教室で過ごしてください。」

8時からの職員朝礼では、生徒指導担当者が

「休み時間など、外で遊んでもかまいませんが、転倒に気を付けるように伝えてください」と投げ掛けます。

【池の氷で遊ぶ】

【池の氷で遊ぶ】

これら一つ一つに子どもたちへの愛情が感じられ、温かい気持ちになりました。

一方でとても大切なことは、子どもたち自身がこのように気を付ける意識や言動をとることができるようになるということです。

教職員一同、そんな自律した子どもに育つよう支援していきます。

今後も荒天が予想されるため、本日24日は臨時休校とします。

(学童もお休みになります。)

終日、自宅で安全に過ごさせてください。

明日にかけて寒波の襲来が予想されるため、引き続き天気状況について御留意ください。

明日25日(水)の朝も警報が発令されている場合、自宅待機をお願いします。

午前6時現在、伊方町に暴風警報が発令されているため、児童は自宅待機・給食中止とします。

午後からの対応は、午前10時頃にメール配信、電話連絡、HPでお知らせをします。