伊方町の学校では、原子力防災として屋内退避訓練があります。

本日の訓練では、地震が発生し、伊方原子力発電所3号機の原子炉が自動停止した後、原子炉が破損したことから、放射性物質の放出の危険性が高まったという想定です。

荷物をまとめて、屋内退避します。

校長先生から、37年前に起こったウクライナのチャルノブイリ原発事故と12年前の東日本大震災で起こった福島第一原発事故を例にとり、お話がありました。

ポイントは、「屋内へひきこもる」です。

o

o

その後、更に詳しく知るためにDVDを視聴しました。

みんな真剣な表情で見ていました。

是非、御家庭においても話し合ってみてください。

10月8日、日曜日。

秋雨の降る中、大久の秋祭りが行われました。

浜には幟が立ち並び、四ツ太鼓の音が響き渡ります。

天狗がお神輿を先導します。

お神輿の後に、四ツ太鼓。小学生が4人元気よく太鼓をたたきます。

一番最後に練り歩くのが、牛鬼。

小学生から高校生までが担ぎ手。

子どもたちみんなが関わることができる祭りとなっています。

神事が終わったら、主役である四ツ太鼓をたたいた子どもたちは、足が地につかないよう、大切に肩車され帰って行きます。

未来に残したいふるさとの風景です。

文化の秋。子どもたちの活躍がすごい!

西宇和郡健康に関する作文審査において、4年生Yさんが特選。

5年生MさんとAさんが佳作。

自分で考えて健康な体を作っていこうとする取組。家族への温かい思いや協力もありました。

それらが、明るい笑顔につながっているのだと感じます。

80・20運動とは、歯磨きをしっかりして

「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」

という運動です。

10月3日(火)の2校時目に、歯磨き教室をしました。コロナ禍でしばらく実施していなかったこともあり、2年生たちは、初めてカラーテスターを体験しました。

はじめ、歯科衛生士の方に、なぜ虫歯になるかについて教えていただきました。

その後、カラーテスターを歯に塗ってもらいました。

「赤い色のところが汚れているところですよ。」

と聞いて、子どもたちはびっくり。

予想以上に赤く染まった自分の歯を見て、日頃の磨き方を振り返ることができました。

歯科衛生士の方曰く、「フッ素洗口をしても、きちんと磨いていなければ効果は薄い。」とのことです。

そして、「低学年は磨き残しがあるので、家庭で、仕上げ磨きをぜひしてもらってください。」

とも言われていましたので、ご家庭でもよろしくお願いします。

毎月2回程度の将棋教室が、2名のボランティアによって開かれています。それを楽しみにしている子どもたちもいます。本日は、6名の参加。全校の3分の1ですから、すごい割合です。

運動場では、ブランコに乗ったり、追いかけっこをしたり。

子どもたちは、自分にあった楽しみを見つけ、好奇心を育んでいます。

9月29日(金)は中秋の名月。

朝から子どもたちの間でも話題になっていました。

給食では、お月見メニューが出され、おいしくいただきました。

伊方町の給食は、おいしい!

太陽が別れを告げる頃、西の空が夕焼けで染まっていきます。

ひこうき雲がとてもきれいでした。

そして、交代で月が東から昇ってきます。

月明りに照らされた宇和海には、月明りの道ができました。

子どもたちも、それぞれの家庭で中秋の名月を楽しんだことでしょう。

伊方町は俳句のまちづくりを進めています。

伊方町九町出身で、有名な俳人坪内稔典さんがいます。

ここで一句

青岬そのてっぺんのミュージアム 坪内 稔典

広報いかた10月号に、第4回佐田岬トーク(投句)の入選者が掲載されました。

大久小学校でも俳句づくりを楽しんでいます。何と10点のうち2名も入選しました。

★ 夏の昼宿題中に波の音 5年NAさん

宿題時のBGMが波の音とは、何ともうらやましい環境です。

★ かまきりの赤ちゃんかべに一じかん 2年NSさん

NSさんは、よほど生き物が好きなようです。1時間も見ていたなんて。この好奇心がすごい!

子どもたちの学力アップと生きるための力を身に付けるために、教師の授業改善を進めています。

研究テーマは、「進んで学び、自分の考えを広げ深める児童の育成 ~他者との関わり・協働を通して~」

5・6年生で国語の研究授業を行いました。

研究のねらいは、「児童が主体的に学習する指導の工夫」

積極的に発表する児童に対して、内容の整理整頓を支援しています。

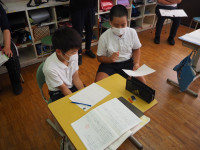

自分の考えをペアで伝え合います。

1つの教室で2つの学年が学習する複式授業ですから、隣の6年生は、伊方町の教育活動支援員のアドバイスで、文章をまとめています。

この研究授業の時間、他の学年は自習をしています。

プリント学習、タブレット学習、読書など教室に誰もいないと勘違いするくらい静かに、集中していました。

これは、本当にすごいことです。

自らが学ぶ姿勢を大切にしていきます。

文化の秋です。

51回目の歴史ある「えひめのクロッキー展」において多くの受賞がありました。

〇 特選 2年生3名 3年生1名

〇 入選 2年生2名 3年生2名 4年生1名

賞状授与のときの返事も大変力強く、喜びと自信に満ちていました。

o